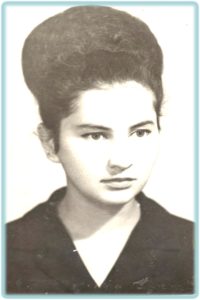

Конкордия Кириковна Крупенина родилась 22 июля 1916 года в Верхне-Камчатске, в семье охотника и земледельца. Образование начальное, Кама с раннего детства, помогая маме привыкла к легкому труду полевода. С 14 лет официально начала работать в Верхне-Камчатском колхозе «Коммунар». как человека грамотного, инициативного, Конкордию назначают заведовать избой-читальней. Много читала и старалась передавать все свои знания людям. Устраивала громкие читки статей из газет и журналов для колхозников. Ходила в школу собирала детей в библиотеке тогда значительно возросли показатели в библиотеке: увеличилось количество читателей, посещений, книговыдача. Это заметили и оценили. Избрав председателем Верхне-Камчатска, а затем и Мильковского сельского совета. Позднее Канкордия Кириковна назначается заведующая раним детским садом, а затем колхозе «Безбожник». И это не случайно. Ее привели сюда любовь к детям. Прекрасная мать, в семье которой выросло 4 детей.

Конкордия Кириковна Крупенина родилась 22 июля 1916 года в Верхне-Камчатске, в семье охотника и земледельца. Образование начальное, Кама с раннего детства, помогая маме привыкла к легкому труду полевода. С 14 лет официально начала работать в Верхне-Камчатском колхозе «Коммунар». как человека грамотного, инициативного, Конкордию назначают заведовать избой-читальней. Много читала и старалась передавать все свои знания людям. Устраивала громкие читки статей из газет и журналов для колхозников. Ходила в школу собирала детей в библиотеке тогда значительно возросли показатели в библиотеке: увеличилось количество читателей, посещений, книговыдача. Это заметили и оценили. Избрав председателем Верхне-Камчатска, а затем и Мильковского сельского совета. Позднее Канкордия Кириковна назначается заведующая раним детским садом, а затем колхозе «Безбожник». И это не случайно. Ее привели сюда любовь к детям. Прекрасная мать, в семье которой выросло 4 детей.

1944 тяжёлый год войны и знаменателен для Конкордии. 28 летняя женщина стала коммунисткой. Все последующие годы стали для нее годами мужания как труженицы, как политического бойца.

Сентябрь 1953 года. Пленум ЦК КПСС принял решение по коренному подъему сельского хозяйства, а в апреле 1959 года Конкордия Кириковна, как и многие коммунисты, по призыву партии пошла работать на отстающий участок – в овощеводческую бригаду колхоза им. Сталина (ранее колхоз «Безбожник»). Правление назначило ее бригадиром. Кока навсегда запомнила слова мамы, сказавшей ей в дальнейшем детстве: «хочешь, чтоб у тебя все получалось? Помни, доченька, крепче всего надо любить, очень любить землю и людей». И Конкордия Кириковна пронесла эту любовь через всю жизнь.

Веселая, жизнерадостная, она сразу же нашла общий язык со всеми членами бригады. Постепенно накапливался опыт, сплачивался коллектив, бригада выходила в передовые. Конкордия старалась успевать везде. Она еще и селькором была. Сохранилось лишь несколько вырезок ее заметок, опубликованных в «Камчатском колхознике» за разное время.

- 1944 — «Соревнования звеньев» К. Нечаева (это ее девичья фамилия).

- 1945 – «Передовое звено» — К. Нечаева

- 1956 – «Четко соблюдать агротехнику» — К.Купенина

В 1962 году (к этому времени колхоз «Безбожник им. Сталина») был реорганизован в совхоз «Мильковский», бригаде К. Крупениной предложили выращивать картофель. Началась упорная агротехническая учеба Конкордия Кириковна старалась все полезное применять на практике и это дало о себе знать: из года увеличивалась урожайность с гектара и понижалось ее себестоимость. Росла урожайность овощей многолетний труд бригады был увенчан настоящей победой. Был выращен большой и самый дешёвый урожай картофеля и овощей, которых с каждого гектара было собрано 168,4центнера. Себестоимость центнера составляла всего 8р.38коп, при плановой 13р.81коп. Бригада дала чистой прибыли совхозу 48819 руб.

В стране стали вводить хозрасчет и Конкордия Кириковна выступила с новой инициативой, она совсем не думала, что выступает с этим не только в своем совхозе, но и в области. Вышло так, что по примеру ее бригады перешли на аккордно-премиальный метод оплаты сначала все овощеводческие бригады Мильковского района, а потом во многих других совхозов области.

Секретарь парткома совхоза «Мильковский» М.Н. Пунтус говорил о ней:

— «Главным положительным качеством Конкордии Кириковна является ее умение воспитывать людей. Без этого бы не были возможны успехи. Она сумела, заставила поверить всех в успех агротехнических новшеств. Вот за это ее и уважают у нас».

Конкордия Кириковна жила с думой и заботой о каждом. С какой теплотой рассказывает о Крупениной член ее бригады Коршунова Вера Владимировна:

— «Она умеет организовать труд в звеньях. Прежде чем дать какое-то  распоряжение она все обдумает, с членами бригады посоветуется, заботилась обо всех. Заболел у нас Константин Захарович Дурынин, живший большой семьей в ужасных жилищных условиях. И пошла наша Кама к директору совхоза, в рабочкомпрофсоюзе. Добилась – дали человеку новую квартиру. Добилась и улучшение жилищных условий для Зони Алексеевны Дёмкиной. Особенно переживала, если кто-то нарушает трудовую дисциплину в бригаде или споткнется в жизни. Приложит все усилия, поможет исправиться. И хорошо, что это случалось у нас крайне редко. В бригаде всегда живет дух взаимной товарищеской помощи. Этому наш бригадир уделял повседневное внимание. У нас уже вошло в обычай помогать друг другу. Был такой случай: не успевало мой звено с обработкой посевов. Думали уложиться, успеть справиться и помощи ни у кого не просила. Но увидели нашу проблему члены звена Варвары Протасьевны Ворошиловой, да не медленно пришли к нам на помощь. И таких примеров можно привести много. 1956 год. Очень мы обрадовались, когда узнали, что наша Кана удостоилась высокой чести участвовать в работе ХХIII съезда партии, стали работать так, чтобы ей не пришлось за нас краснеть».

распоряжение она все обдумает, с членами бригады посоветуется, заботилась обо всех. Заболел у нас Константин Захарович Дурынин, живший большой семьей в ужасных жилищных условиях. И пошла наша Кама к директору совхоза, в рабочкомпрофсоюзе. Добилась – дали человеку новую квартиру. Добилась и улучшение жилищных условий для Зони Алексеевны Дёмкиной. Особенно переживала, если кто-то нарушает трудовую дисциплину в бригаде или споткнется в жизни. Приложит все усилия, поможет исправиться. И хорошо, что это случалось у нас крайне редко. В бригаде всегда живет дух взаимной товарищеской помощи. Этому наш бригадир уделял повседневное внимание. У нас уже вошло в обычай помогать друг другу. Был такой случай: не успевало мой звено с обработкой посевов. Думали уложиться, успеть справиться и помощи ни у кого не просила. Но увидели нашу проблему члены звена Варвары Протасьевны Ворошиловой, да не медленно пришли к нам на помощь. И таких примеров можно привести много. 1956 год. Очень мы обрадовались, когда узнали, что наша Кана удостоилась высокой чести участвовать в работе ХХIII съезда партии, стали работать так, чтобы ей не пришлось за нас краснеть».

Конкордия Кириковна была частым гостем в школах, в комсомольско-молодежных организациях, где ее всегда принимали с большим интересом.

В 1966 году Конкордии Кириковна Крупениной присвоено звание «Героя Социалистического труда» с присуждением «Золотой звезды» и «Ордена Ленина». Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» в 1966, «За успехи в народном хозяйстве» — 1967.

И даже выйдя на заслуженный отдых, занимала активную жизненную позицию, участвуя в общественной жизни села.

Михайлова Виктория Зиновьевна, заведующая информационно-краеведческим отделом МБУ «Мильковская библиотечная система»

Крысина Екатерина Александровна родилась 22 сентября 1931 г. в с. Мильково Камчатской области. С 1939 г. по 1947 г. училась Мильковской средней школе, окончила 8 классов, 9–10 класс училась в вечерней школе, т. к. с 1947 года поступила на работу в Мильковский рыбкооп учеником счётовода.

Крысина Екатерина Александровна родилась 22 сентября 1931 г. в с. Мильково Камчатской области. С 1939 г. по 1947 г. училась Мильковской средней школе, окончила 8 классов, 9–10 класс училась в вечерней школе, т. к. с 1947 года поступила на работу в Мильковский рыбкооп учеником счётовода.

В военные годы работали на колхозе «Безбожник» на прополке овощей, собирали колоски, убирали морковь, за это нам, кто работал, давали дополнительный паёк 400 граммов хлеба. Как мы были рады заработанному хлебу! В школе пилили дрова ручной пилой, укладывали дрова и носили в школу к печам, где истопники топили печи, но чаще в школе было холодно. Собирали золу для колхоза, собирали сучки на корчёвке. Как и все пионеры, участвовала в художественной самодеятельности. Дома так же помогали обрабатывать огород и ухаживали за курами, свиньями и корову пасли. Приходилось мне с моими братьями очень трудно, все домашние дела делали сами, т. к. наша мама была инвалид. Нас с детства отец учил рыбалке, охоте, брал с собой и всё рассказывал, и учил всему.

Награждена значками: «Ударник Коммунистического труда», «Победитель соцсоревнований» и медалью «Ветеран труда».

Мария Петровна Потапова родилась в большой трудовой камчадальской семье . Родители были колхозниками, без образования. Вот что вспоминает о себе Мария Петровна. Родители были колхозниками. Мы, дети, начинали трудиться рано и тоже в колхозе «Безбожник». Закончив 4 класса семилетки,

Мария Петровна Потапова родилась в большой трудовой камчадальской семье . Родители были колхозниками, без образования. Вот что вспоминает о себе Мария Петровна. Родители были колхозниками. Мы, дети, начинали трудиться рано и тоже в колхозе «Безбожник». Закончив 4 класса семилетки,

я с 14 лет начала в колхозе работать в полеводстве . Первое время работала в звене своей матери. Помогала делать закрутки для снопов. Работали на уборке колосков. Зимой готовили семена к севу, провеивая их на веялке.

В начале войны мы работали на сенокосе. Нас, девчонок, возили на телеге на базу «Кахитка». Работали в молодёжной бригаде, которой руководил Иринарх Семёнович Корелин. Работали всегда с шутками и песнями. В нашей бригаде были Катя Мальцева /Екатерина Викентьевна Мальцева/, Мотя Потапова /Матрёна Эмануиловна Князева/, Зоя Литвинова /Зоя Сергеевна Литвинова/, Варя Демидова и др. Девчонки сгребали сено волокушами в копны, а ребята эти копёшки уже стоговали. Там, где покосы находились на кочковатых, сырых участках, приходилось косить вручную. А мы, особенно девчонки, и косить-то как следует не умели. Пока это научились! Работали мы и на закладке силоса. Больше, конечно, доставалось мальчишкам. Но они были молодцы, никогда не жаловались и не сбегали с работы . Одёжка у всех была скудной, зачастую обноски. На ногах носили торбасишки, тоже ладом уже поношенные. В сырости они быстро намокали, набухали и становились такие неуютные, «тяжёлые». Но мы терпели всё и не обращали на это внимание. Никогда никому не жаловались .

Повар на «Кахитке» был очень хороший. Вроде бы и продуктов было вдосталь, особенно рыбы, но мы постоянно ощущали чувство голода. Хлеба вообще не хватало.

В 1942-194З годах в колхозе начала работать мельница своя и мне пришлось там работать, когда мололи зерновые. Впрягали несколько пар лошадей, прикрепляли к жерновам ремни — приводы и мы, подростки, целый день водили коней по кругу. Когда в Мильково приехали переселенцы из Удмуртии, то нас, девчонок, сменили приехавшие мальчишки.

Затем меня перевели на конюшню и я стала работать конюхом. Стадо было большое. На водопой гоняла коней на р.Антоновку. Летом было проще, а вот зимой». Нужно было прорубить прорубь и следить, чтобы не замерзала. Замёрзший ледок приходилось долбить большой корбасиной. Трудно было с теми конями, которые боялись подходить к проруби и я их поила отдельно. В мои обязанности входило: чистка конюшни и кормление. Сено я вилами заносила со двора. Зимой сено привозили с сенокоса *Плесненово*, которое находилось за рекой Камчаткой, ближе к Валагинскому хребту. Площадь сенокосная там была большая и потому_ на лето там был стан для колхозников косарей. Даже дом небольшой поставили. Добирались до него на ботах или конях. А зимой, по глубокому снегу, дорогу пробивали лошадиными повозками. Техники ведь в то время никакой не было. Любила, когда сено подвозил дядя Евстигней /Е. Е. Плотников/. Он приезжал с сеном всегда очень поздно и старался подвести его поближе к конюшне, чтобы мне было легче таскать. Я сразу уводила его коня в стойло, обтирала соломой и кормила. А дядя Евстигней тем временем разбрасывал сено по стойлам, говоря: Мне тебя жалко. Шибко ты, дева, молоденькая. С благодарностью всегда вспоминаю его. А потом меня отправили на курсы при МТС учиться на комбайнёра*.

В 1946 году, закончив курсы, Мария Петровна, первый и единственный комбайнёр, много лет проработала на этой машине в колхозе им.Сталина /бывший «Безбожник»/. Вот что вспоминает об этом периоде Лидия Шилова, с 15 лет начавшая работать в колхозе : Я много лет работала с очень хорошей женщиной — Марией Петровной Потаповой — была у неё помощницей на комбайне. В мои обязанности входило следить, чтобы сзади не забивались

грабли и подставлять мешки под зерно. Я не помню, чтобы она когда-нибудь вредничала, была чем-то недовольной или злой. Наоборот — всегда ровная в отношениях со всеми, всегда с улыбкой. И к ней все относились с уважением. Помню, один раз нас с ней послали в Верхне-Камчатск в колхоз «Коммунар» на уборку зерновых. Дорога была не очень, да и мост для нашей машины был не очень надёжный. Речки все пообмелели и мы спокойно через них перебирались на другой берег. Зато в Верхне-Камчатске три дня промучались, бегая за бригадиром Ксенофонтом Верещагиным. Нам была нужна тара под зерно. Но вместо мешков нам привозили рваньё или совсем негодные палатки. Так и не поработав, мы вернулись домой.

Мария Петровна понятно и не навязчиво учила меня на работе . С ней было очень легко по жизни. Проработав большую часть своей жизни в колхозе, Мария Петровна,

по состоянию здоровья /сильный ревматизм/ вынуждена была уйти из колхоза. Но дома не сидела. Устроилась нянечкой в больницу и, до выхода на заслуженный отдых, ещё много лет там проработала . Неоднократно и награждалась грамотами и ценными подарками . Как участница Трудового фронта , Мария Петровна Потапова награждена медалью *За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

Науменко Максим Филиппович приехал в Мильково в 1935 году после окончания коммунистической сельскохозяйственной школы, чтобы, как начальник по политической части, возглавить первую в области машинно-тракторную станцию-МТС. Сразу же заявил себя как умелый, энергИчный руководитель.

Науменко Максим Филиппович приехал в Мильково в 1935 году после окончания коммунистической сельскохозяйственной школы, чтобы, как начальник по политической части, возглавить первую в области машинно-тракторную станцию-МТС. Сразу же заявил себя как умелый, энергИчный руководитель.

Максим Филиппович добивается выделения для района техники и с этой целью выезжает в Петропавловск. В ноябре 1936 года колонна из 2 автомашин, 11 тракторов с санями, загруженными горючим, оборудования для МТС, продуктами выезжает из Петропавловска. В составе экспедиции было 15 человек. Колонна машин и тракторов прошла по тропам, по которым кроме собачьих упряжек и лошадей никакая техника не проходила.

Во главе колонны был Максим Филиппович Науменко.

С 1941 по 1943, с 1957 по 1960 года его, как толковому, рачительному руководителю, по решению райкома партии поручают возглавить колхоз «Безбожник» — позднее колхоз «имени Сталина» Именно тогда появился в Мильково птичник: куры, утки. Выращивались свиньи и овцы. В колхозе было большое стадо коров и лошадей. Молоко и мясо сдавали в рыбкооп, получая неплохую выручку. На полях выращивали рожь и пшеницу. Построили мельницу, где зерно перемалывали на муку. Хлеб был ароматный, вкусный. В открытом грунте росли помидоры и огурцы, арбузы. Хорошие урожаи давали чеснок, репчатый лук, табак. При колхозе была рыболовецкая артель. Рачительным хозяином был Максим Филиппович, очень

требовательным к дисциплине. Заботился о людях. Никакой продукции не позволял пропадать. Именно тогда, на телегах, вывозили в Петропавловск лук, чеснок, огурцы, помидоры, балык. И пользовался колхозный продукт большим спросом у покупателей. Деньги хорошие выручали. Колхоз быстро поднимался, стал миллионером. О нём много писали не только областные газеты, но и центральные. Материал о колхозе им. Сталина в 19 томе 2-го издания Большой советской энциклопедии. Именно Максим Филиппович был у истоков создания коммунального хозяйства в Мильково.

Еланцев Федей Егорович,Михайлов Виктор Викторович,Пермяков Василий Васильевич,Плотников Константин Митрофанович,Решетников Константин Никитович,Чуркин Георгий Петрович

Еланцев Фадей Егорович родился 1 мая 1910 года. Закончил в г. Хабаровске учительские курсы, учительствует на Чукотке, а затем в родном Мильковском районе.

Еланцев Фадей Егорович родился 1 мая 1910 года. Закончил в г. Хабаровске учительские курсы, учительствует на Чукотке, а затем в родном Мильковском районе.

В армию ушел в 1941 году. С первых дней войны Фадей Егорович попадает в разведроту и до самого Берлина воюет в разведке. Есть фотография, запечатлившая его у стен Рейхстага. Фадей Егорович был кавалером орденов Славы. Его грудь украшали и другие боевые ордена: ордена Отечественной войны, «Красной звезды», и многие другие боевые медали.

По возвращению с фронта, учительствует в селах района. Работает в сельском совете с.Лазо, а перед уходом на пенсию –заведующим библиотекой с. Лазо.

Дружил Фадей Егорович с Георгием Германовичем Поротовым, у которого есть стихотворение «Кочевой учитель».

Георгий Поротов «Кочевой учитель».

Памяти разведчика Ф. Еланцева

Мы в школе учили немецкий язык.

На встречу пришёл к нам земляк, фронтовик.

В разведке служил он.

Дошёл до Берлина.

Награды надеты по пояс картинно.

Мгновенно утих переполненный класс,

И гость издалёка повёл свой рассказ:

В тридцатых годах, при товарище Отке,

Работал учителем я на Чукотке.

А школа тогда кочевою была,

Не клеились спервоначалу дела:

Во-первых, не знал я чукотский язык,

Ещё, во-вторых, кочевать не привык.

И некому в тундре парнишке помочь,

Из стойбища гнал злой шаман меня прочь.

— Всё брошу! – Мелькнула мыслишка на миг…

Но всё же я выучил этот язык!

Потом все смеялись от стара до мала:

— Ты помнишь, как плохо учил нас сначала?

И стала Чукотка мне близкой, родной.

Да вот заявился к нам Гитлер с войной…

— Вы знали немецкий? – Спросил мой сосед.

Разведчик подумал и вымолвил:

— Нет.

По-ихнему знал лишь одно – хенде хох!

– По классу пронёсся завистливый вздох.

Но знать языки мы, ребята, должны,

Они нам для мира сегодня нужны!

Михайлов Виктор Викторович коренной мильковчанин. Высокий, красивый с отражением чистого неба в глазах. Родился в 1920 году. Закончил 7 классов и стал работать телефонистом в узле связи. В Рабоче-Крестьянскую Армию был призван 28 мая 1941 года. Прошел подготовку в Биробиджане, а затем-фронт. Весь свой боевой путь радиста в артиллерийских войсках с боями прошел Украину, Румыния, Польшу, Германию. Виктор Викторович Михайлович дошел до Берлина. Имеет боевые награды и медали: «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу» и орден «Отечественная война».

Михайлов Виктор Викторович коренной мильковчанин. Высокий, красивый с отражением чистого неба в глазах. Родился в 1920 году. Закончил 7 классов и стал работать телефонистом в узле связи. В Рабоче-Крестьянскую Армию был призван 28 мая 1941 года. Прошел подготовку в Биробиджане, а затем-фронт. Весь свой боевой путь радиста в артиллерийских войсках с боями прошел Украину, Румыния, Польшу, Германию. Виктор Викторович Михайлович дошел до Берлина. Имеет боевые награды и медали: «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу» и орден «Отечественная война».

Закончилась война. Снова фронт но уже трудовой. Виктор Викторович устраивается работать сначала секретарем в нарсуде, наблюдателем на метиостанции, в военкомате, затем в Промкомбинате, сельхозтехнике, дорожном управлении.

Георгий Германович Поротов написал стихотворение памяти мильковчанина Виктора Михайлова, дошедшего до Берлина «Целую святую землицу»

По чистому дворику,

Тихо ступая,

Ходила в тревоге

Старушка слепая.

Достала одёжку

Она поновей –

Камчатка встречала

С войны сыновей.

Распахнуты двери

Для жданных гостей,

Родные объятья

До хруста костей.

И слышит старушка,

Сынка ожидая,

Там, где-то смеются,

Там, где-то рыдают…

Во дворик вошёл

Торопливо мужчина.

— Родимая, здравствуй!

Иду из Берлина!

Закончились, мама,

Отмщенья пути!

Старушка прижалась

К солдатской груди.

И тихо спросила

Родимого сына:

— А где же подруга,

Твоя Катерина?

— Катюша далёко.

Осталась подружка…

— Чего ж не привёз!

– Осерчала старушка.

— Ты, мама, прости,

Перепутала малость:

То наше орудие

Так называлось.

— А я-то всё думала,

Это невеста.

И с фронта ко мне

Вы приедете вместе…

Вдруг сын отступил,

На колени упал.

Встревожилась мать:

— Ой, куда ж ты пропал!

— Я, мама,

Целую святую землицу

За тех, кто не сможет

Домой возвратиться.

Чуркин Георгий Петрович родился 14 марта 1916 года в селе Мильково. Закончил 7 классов. После школы стал работать в колхозе «Красное Знамя», село Кирганик. Затем заканчивает педагогическое училище в городе Петропавловск-Камчатском.

Работал в клубе в избе-читальне в Кирганике в селе Малки. Был очень душевным, энергичным человеком. Затем перешел работать на почту. В армию призван в 1940 году.

Воевал на Курской дуге, Кенигсберг, в Восточной Пруссии. Был четыре раза ранен. Ранение получил в Кенигсберге в нескольких километрах от Берлина.

Имеет боевые награды: два ордена «Красной звезды», медали «За взятие Берлина», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и юбилейные.

После войны Георгий Петрович вновь устраивается работать заведующим кирганской почтой, где проработал до 1971 года, достигнув пенсионного возраста, но работать продолжал в лесничестве. Умер в 1979 году.

Теплые отношения связывали Георгия Петровича Чуркина с Камчатским поэтом Георгием Поротовым, который посвятил ему стихотворение «Гоша-связист»

Зловещею тучей закрыт горизонт.

И Гоша-связист попросился на фронт.

Пылится дорога. Мешок за спиной.

За сопками скрылся Кирганик родной.

Дорога связиста – ей нету конца.

Он просит в письме дорогого отца:

«Мне выпала длинная, папа, стезя,

Пришлите покрепче на фронт торбаса».

Он в Польше закончил свой огненный путь,

Награды легли на солдатскую грудь.

Спасённые люди далёкой земли

Ему, камчадалу, цветы принесли,

И спели бойцу на родном языке

О польской красавице Висле-реке.

Был солнечный день.

Небосклон голубой.

Ту песню-подарок увёз он домой.

Шли годы. О Висле забылось давно.

Девятого мая смотрел он кино.

И снова дорога, и снова бои.

В атаку кидаются парни свои,

Увидел себя он сквозь огненный вал.

Не вынесло сердце, и Гоша упал…

А где-то гремело «ура» вдалеке,

И пели связисту о Висле-реке.

Решетников Константин Никитович родился 9 мая 1920 года в селе Мильково. Закончил семилетку. До войны работает техническим секретарем в газете «Камчатский колхозник». В 1940 году был призван в ряды Красной армии. Начал службу в г. Хабаровске на базе «Амурская». Как только началась война, воинское подразделение, где служил Константин Никитович, направляют под город Горький-там готовили десантников. Воевал в регулярных войсках под Курском. С боями дошел до Берлина. Был командиром второго взвода пехоты. После войны продолжает работать техническим секретарем в газете «Камчатский колхозник». Затем переходит работать в КБО парикмахером. Старые раны, пережитое на фронте сказались на его здоровье. В 1964 году Константина Никитовича не стало, но в памяти земляков он жив.

Решетников Константин Никитович родился 9 мая 1920 года в селе Мильково. Закончил семилетку. До войны работает техническим секретарем в газете «Камчатский колхозник». В 1940 году был призван в ряды Красной армии. Начал службу в г. Хабаровске на базе «Амурская». Как только началась война, воинское подразделение, где служил Константин Никитович, направляют под город Горький-там готовили десантников. Воевал в регулярных войсках под Курском. С боями дошел до Берлина. Был командиром второго взвода пехоты. После войны продолжает работать техническим секретарем в газете «Камчатский колхозник». Затем переходит работать в КБО парикмахером. Старые раны, пережитое на фронте сказались на его здоровье. В 1964 году Константина Никитовича не стало, но в памяти земляков он жив.

В мае 1966 года Георгий Германович посвятил фронтовику-мильковчанину Решетникову Константину «Возвращение»:

«Наш ребячий оркестр-тихо-тихо вокруг,

Мы следим за рукой дирижера!

И вдруг-музыкантам привет, молодежная рать!»

Веселуху подгорну-прошу мне сыграть!

Тут прихожий оземь притопнул ногой

Дирижер улыбнулся-махнул нам рукой.

В синь ударила музыка-пляска пошла!

В кой-то миг вокруг нас собралось пол села,

— Поглядите! –кричат. — Котя с фронта идёт,

Котя пляской своей пол села в плен берет!

Заблестели медали, зажглись ордена,

Земляку общей пляской дань отдана.

Он стоит окруженный родною толпой.

Он ведет перед ней — рассказ фронтовой,

— До Берлина дошли мы — И кончился враг.

Там последнюю пулю пустил я в Рейстаг.

Так — что в Мильково вновь!

Глянул Котя окрест, а потом посмотрел на ребячий оркестр.

— Ой, ребята мои,

до чего ж заросли, как у девки коса,

Волоса до земли!

Ну-ка быстро ко мне, — приказал фронтовик.

И под полечку всех музыкантов подстриг!

На бревно в миг красивыми мы поднялись и

«Шел солдат из Берлина» сыграли на Бис!

Рядом Котя в наградах стоял на бревне.

Вот таким он навеки запомнился мне.

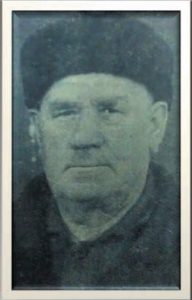

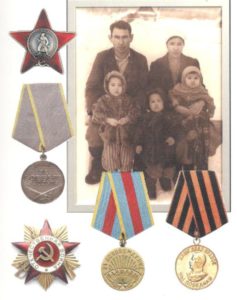

Плотников Константин Митрофанович 1924 года рождения. Уроженец села Кирганик Камчатской области. В возрасте 18 лет был призван Усть-Камчатским райвоенкоматом 28 июня 1942 года и отправлен на Западный фронт. С боями дошел до Берлина. Был дважды ранен.

Плотников Константин Митрофанович 1924 года рождения. Уроженец села Кирганик Камчатской области. В возрасте 18 лет был призван Усть-Камчатским райвоенкоматом 28 июня 1942 года и отправлен на Западный фронт. С боями дошел до Берлина. Был дважды ранен.

В 1947 году вернулся в с. Кирганик, женился, работал в колхозе «Красное знамя» на разных работах.

Имел награды: орден Красной звезды, орден Отечественной войны, медали: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и все юбилейные медали.

Пермяков Василий Васильевич родился 1922 году в селе Кирганик. Закончил 10 классов в селе Мильково и поступил в1940 году в сельскохозяйственный техникум, который помешала закончить война. В первые же дни войны был призван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и направлен в школу младших командиров, по окончанию которой был направлен на фронт.

К сожалению, у нас нет никаких других документов об Василии Васильевиче только справка с райвоенкомата о том, что он не вернулся. Умер от ран в одном из военных госпиталей в 1942 году.

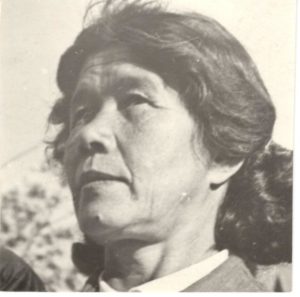

Я, Софронова Раиса Андреевна, русская, образование высшее, член КПСС. Родилась в с. Петухи Ключевского района, Алтайского края, 10 августа 1927 года в семье крестьян. В 1944 году окончила Славгородский сельхозтехникум, где мне была присвоена специальность агронома-семеновода, агролесмелиоратора. Учась, а техникуме в 1943-1944 годы, ежегодно с апреля по октябрь работала механизатором в Петуховской МТС.

Я, Софронова Раиса Андреевна, русская, образование высшее, член КПСС. Родилась в с. Петухи Ключевского района, Алтайского края, 10 августа 1927 года в семье крестьян. В 1944 году окончила Славгородский сельхозтехникум, где мне была присвоена специальность агронома-семеновода, агролесмелиоратора. Учась, а техникуме в 1943-1944 годы, ежегодно с апреля по октябрь работала механизатором в Петуховской МТС.

После окончания техникума была направлена на работу в Алтайский РайЗО, где работала один год. В 1946 году по семейным обстоятельствам (болезнь матери и отца, вернувшегося после контузии на войне в тяжелом состоянии) Алтайский РайЗО перевел меня на работу по месту жительства родных. В Петуховской МТС, где работала уучастковым, затем старшим агрономом. В 1947 г. По решению Ключевского РК КПСС была переведена на работу в Ключевской РайЗО агрономом-семеноводом.

В 1948 году по путевке комсомола была направлена на Камчатку, где работала в ОблЗО агрономом-овощеводом, старшим агрономом, начальником отдела земледелия до 1954 года.

В 1953 году вступила в ряды КПСС. В 1954 году переведена на работу в обком КПСС инструктором сельхозотдела. В 1961 году заочно окончила высшую партийную школу при ЦК КПСС в г. Хабаровске.

на работу в обком КПСС инструктором сельхозотдела. В 1961 году заочно окончила высшую партийную школу при ЦК КПСС в г. Хабаровске.

В мае 1961 года была избрана председателем Елизовского райисполкома, где работала до 1967 года

2 марта года коммунисты Мильковской партийной организации оказали мне доверие избрав первым секретарем Мильковского РК КПСС. На этой работе я проработала до 20 сентября 1986 года. С 20 сентября 1986 года я на пенсии.

За 43 года моя трудовая деятельность отмечена правительственными наградами: Орденом Знак Почета, Двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «за отличие в охране Государственной границы», «Отличник погранвойск II степени», Ветеран труда».

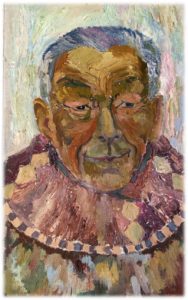

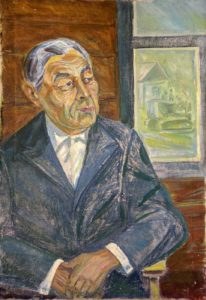

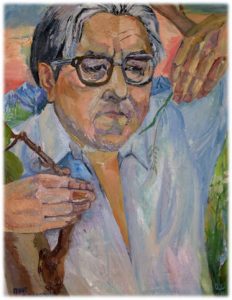

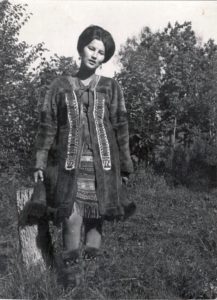

Угрина Ольга Михайловна (урождённая Толман) родилась в с. Мильково, Камчатской области 06.04.1947 г. Дочь Толман (Карелиной) Натальи Павловны и Толман Михаила Алексеевича. Закончив школу в 1965 г., поступила в Хабаровский пединститут на отделение художественной графики. После окончания института год проработала в школе с.Георгиевка, Хабаровского края.

Угрина Ольга Михайловна (урождённая Толман) родилась в с. Мильково, Камчатской области 06.04.1947 г. Дочь Толман (Карелиной) Натальи Павловны и Толман Михаила Алексеевича. Закончив школу в 1965 г., поступила в Хабаровский пединститут на отделение художественной графики. После окончания института год проработала в школе с.Георгиевка, Хабаровского края.

В 1971 г. Вышла замуж за Угрина Михаила Иосифовича.

Переехали в г.Новосибирск, а в 1975 г. вернулись в Мильково. В семье появились трое детей: Олеся, Павел, Святослав.

Первая совместная работа Угриных – прекрасное панно на стене Районного Дома Культуры в 1972 г.

Запись в трудовой книжке одна – преподаватель в художественной школе. Работы учеников выставлялись на Российских и зарубежных выставках.

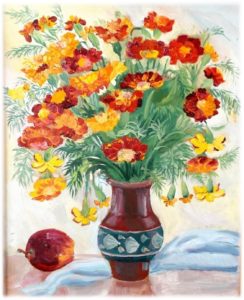

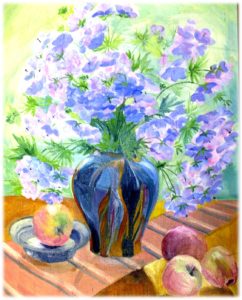

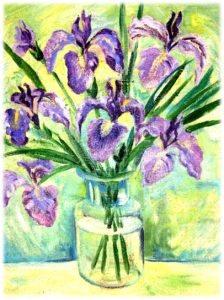

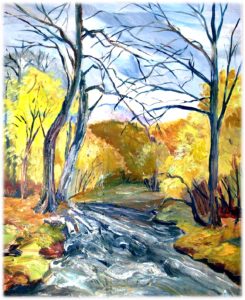

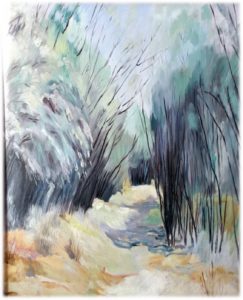

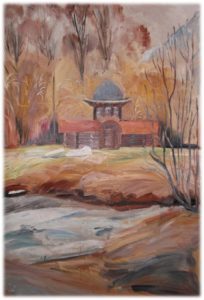

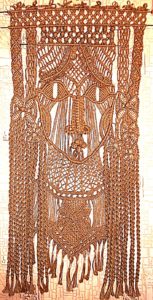

Человек разносторонне творческий: писала маслом натюрморты, портреты, пейзажи, увлекалась макраме (создала уникальные маски), вологодскими кружевами, украшениями из кожи и бус. Подготовила к печати книгу о своих масках, но не успела осуществить свою мечту.

Человек разносторонне творческий: писала маслом натюрморты, портреты, пейзажи, увлекалась макраме (создала уникальные маски), вологодскими кружевами, украшениями из кожи и бус. Подготовила к печати книгу о своих масках, но не успела осуществить свою мечту.

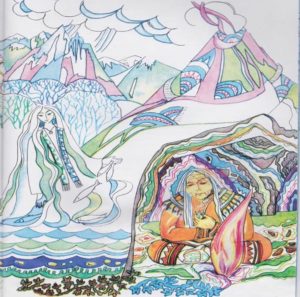

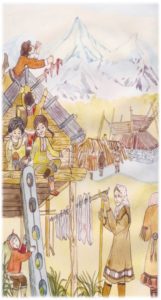

При жизни были изданы три детских книжки: «Сказка Камчатской долины», «Латнэй – хозяйка тайги», совместная с Олесей «Песенки – потешки».

Очень любила Камчатку, её природу, людей.

Ушла из жизни в 2010 г., не успев осуществить многие из своих задумок.

Творческие работы Угриной Ольги Михайловны